Wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse und aktuelle Entwicklungen

„Deutschland braucht eine konstruktive, forschungsbasierte und zukunftsfähige Sucht- und Drogenpolitik, um den enormen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Sucht- und Drogenthemen müssen auf einer gesundheitspolitischen Dringlichkeitsskala ganz oben stehen“, fordert Professor Dr. Norbert Scherbaum, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS).

Zentrale Inhalte im Überblick:

- Alkohol

- Tabak und Nikotin

- Illegale Drogen

Das DHS Jahrbuch Sucht 2025 steht zum kostenlosen Download auf der DHS Website zur Verfügung: www.dhs.de

Die DHS fordert eine zukunftsweisende Sucht- und Drogenpolitik:

Suchtpolitische Forderungen der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen an eine Regierungskoalition der Bundesrepublik Deutschland 2025-2029

Positionspapier der DHS vom Januar 2025

Quelle und Text: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Pressemitteilung 24.04.2025

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) kommentiert Koalitionsvertrag 2025

Die Koalition will bürgerschaftliches Engagement und die Zivilgesellschaft fördern und unsere Demokratie und den Zusammenhalt stärken. Das entnehmen wir dem Entwurf des Koalitionsvertrages. Anknüpfungspunkte bietet der Vertrag und greift Empfehlungen des BBE auf. So sollen u.a. Organisationen der Zivilgesellschaft als wichtiger Rahmen des Engagements und Ehrenamtes strukturell, durch Reformen und neue Maßnahmen gestärkt werden.

In der Pressemitteilung des BBE kommentieren der BBE-Sprecher*innenrat und die BBE-Geschäftsführung die Bezüge, die zu Aspekten der Förderung von Engagement, Ehrenamt und der organisierten Zivilgesellschaft hergestellt werden:

- Sie fordern den Einbezug der wichtigen Infrastrukturen des Engagements in das Sondervermögen, damit sich Zivilgesellschaft entfalten und ihren Beitrag zu den Herausforderungen im Kontext der Transformation leisten kann.

- Auch muss bei der Reform des Gemeinnützigkeitsrechts mehr Sicherheit für gemeinnützige Organisationen geschaffen werden.

- Außerdem soll sich die Koalition für Universalität, Unteilbarkeit und Unveräußerlichkeit der Menschenrechte auch in Deutschland einsetzen und durch den Dialog mit Migrant*innenorganisationen und eine gezielte Zusammenarbeit deren wichtige Beiträge stärken.

- Wir wünschen uns ferner, dass der in langen Jahren erarbeitete und etablierte weite und differenzierte Engagementbegriff, der das Politikfeld Engagementpolitik rahmt nicht einem rückschrittlichen Begriff weichen muss. Engagement, Ehrenamt und Zivilgesellschaft sollen weiterhin in ihrer Heterogenität anerkannt und als gestaltende Kraft ernst genommen werden.

In diesem Sinne greift der Koalitionsvertrag wichtige Impulse aus dem BBE auf und bietet vielfältige Anknüpfungspunkte. Diese müssen nun jedoch mit konkreten Maßnahmen untermauert und weitergedacht werden.

Das BBE wird sich in der Zusammenarbeit mit den Abgeordneten des Deutschen Bundestags, den verschiedenen für Engagement zuständigen Ministerien und dem/der neuen Staatsminister*in im Bundeskanzleramt für gute Rahmenbedingungen, konkrete Maßnahmen und eine gelingende Governance einsetzen.

Zur vollständigen Pressemitteilung des BBE zum Koalitionsvertrag 2025

Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG) ist Gründungsmitglied des BBE.

Quelle und Text: BBE Newsletter Nr. 7 vom 10.04.2025

Das Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit feierte ein besonderes Jubiläum

Ines Krahn (Koordination Netzwerk SpiG)

Dr. Jutta Hundertmark-Mayser (Geschäftsführerin NAKOS, Gründungsmitglied Netzwerk SpiG)

Vor 15 Jahren startete das Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen als eine Projektidee – heute ist es eine bundesweit etablierte Institution, die aktiv für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfegruppen und Gesundheitseinrichtungen eintritt.

Um dieses großartige Jubiläum zu feiern, fand im November 2024 eine Festveranstaltung mit der Schirmherrin Sabine Dittmar, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Gesundheit statt. Sie würdigte die Bedeutung der Selbsthilfe für eine moderne Gesundheitsversorgung.

Ein Höhepunkt der Festveranstaltung war die feierliche Übergabe der Auszeichnung „Selbsthilfefreundliche Gesundheitseinrichtung“ an Kliniken, die sich bereits zum fünften Mal in Folge auszeichnen ließen – ein starkes Zeichen für gelebte Selbsthilfefreundlichkeit!

Im Podiumsgespräch machte Netzwerkkoordinatorin Ines Krahn deutlich: „Meine Vision ist, dass sich alle Gesundheitseinrichtungen auszeichnen lassen und das Konzept Selbsthilfefreundlichkeit als Qualitätsmerkmal leben und weiterempfehlen.“

Das Netzwerk hat sich inzwischen von einer Projektinitiative zu einer starken Institution mit über 500 Mitgliedern entwickelt.

Hier geht’s zum Film: 15 Jahre Jubiläum - Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen - YouTube

Wir freuen uns, wenn das Video dazu beiträgt, dass die Selbsthilfefreundlichkeit noch sichtbarer wird. Gerne kann unser Video geteilt werden.

Text: Ines Krahn (Koordination Netzwerk SpiG)

Bewerbung für den startsocial-Wettbewerb bis 10. Juli 2025 möglich

Sozial Engagierte erhalten die Chance, ihre Initiative in einem viermonatigen Stipendium gezielt weiterzuentwickeln. Im Stipendium werden sie von zwei Top-Leuten aus der Wirtschaft begleitet, die mit ihrem fachlichen Know-how und ihrer wertvollen Außenperspektive unterstützen und Rat für aktuelle Herausforderungen geben. Zusätzlich profitieren die Teilnehmenden von exklusiven Workshops, mehr Sichtbarkeit und einem starken Netzwerk.

Bewerben können sich alle sozialen Initiativen, die Ehrenamtliche in ihre Tätigkeit einbinden – unabhängig von Größe oder Etablierung der Initiative. Die Bewerbung kann vom 5. Mai bis zum 10. Juli 2025 online über www.startsocial.de eingereicht werden. Im Rahmen eines Wettbewerbs werden zunächst die 100 Stipendiaten ausgewählt sowie 25 herausragende Initiativen gekürt und Preisgelder vergeben.

Kennenlerntermin am 3. Juni 2025

Am 3. Juni 2025 können Interessierte startsocial kennenlernen und Tipps zur Bewerbung bekommen!

Information und Anmeldung

Quelle und Text: Startsocial e.V. | www.startsocial.de

Experten fordern schnelles Handeln

Die Gesundheitskompetenz in Deutschland befindet sich auf einem besorgniserregenden Tiefpunkt: Laut einer aktuellen repräsentativen Studie der Technischen Universität München (TUM) in Zusammenarbeit mit der Apotheken Umschau haben 75 Prozent der Bevölkerung Schwierigkeiten, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen und richtig anzuwenden. Das entspricht einer Verschlechterung um über 20 Prozentpunkten im Vergleich zu 2014.

Die Studienergebnisse wurden in München vorgestellt – im Beisein der Bayerischen Gesundheitsministerin Judith Gerlach, die betonte, wie wichtig gezielte Aufklärung und strukturierte Angebote seien. Besonders jüngere Menschen und westdeutsche Regionen schneiden schlecht ab, während Alter, Einkommen, Migrationsgeschichte oder Bildung keine signifikanten Unterschiede mehr machen.

Die gesellschaftlichen Folgen sind gravierend: Laut WHO entstehen durch unzureichende Gesundheitskompetenz jährlich finanzielle Schäden von drei bis fünf Prozent der Gesamtausgaben im Gesundheitswesen, was bezogen auf das Jahr 2022 in Deutschland bis zu 24 Milliarden Euro bedeutet. Deshalb haben die Studienautoren Prof. Dr. Orkan Okan und Prof. Dr. Kai Kolpatzik zehn konkrete Forderungen an die Politik formuliert, unterstützt von über 30 Organisationen:

1. Gesundheitsbildung früh in Kindergarten und Schule verankern

2. Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen stärken

3. An Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel und Influencer-Marketing einschränken

4. Gesundheitsprofessionen in modernen Kommunikationstechniken schulen

5. Digitale Gesundheitskompetenz aller Bürgerinnen und Bürger fördern, um Zugang zu ePA und digitalen Angeboten zu verbessern

6. Aufbau eines Lotsensystems und barrierearme Kommunikation für bessere Orientierung im Gesundheitswesen

7. Organisationale Gesundheitskompetenz in Gesundheitseinrichtungen ausbauen

8. Gesundheitskompetenz am Arbeitsplatz fördern

9. Psychische Gesundheitskompetenz durch öffentliche Kampagnen stärken

10. „Health Literacy in all Policies“ – Gesundheitskompetenz in allen Politikbereichen verankern

Weitere Informationen zur Studie finden Sie hier:

https://www.apotheken-umschau.de/unsere-marken/apotheken-umschau-impact/gesundheitskompetenz/

Text: Eike Blankemeyer

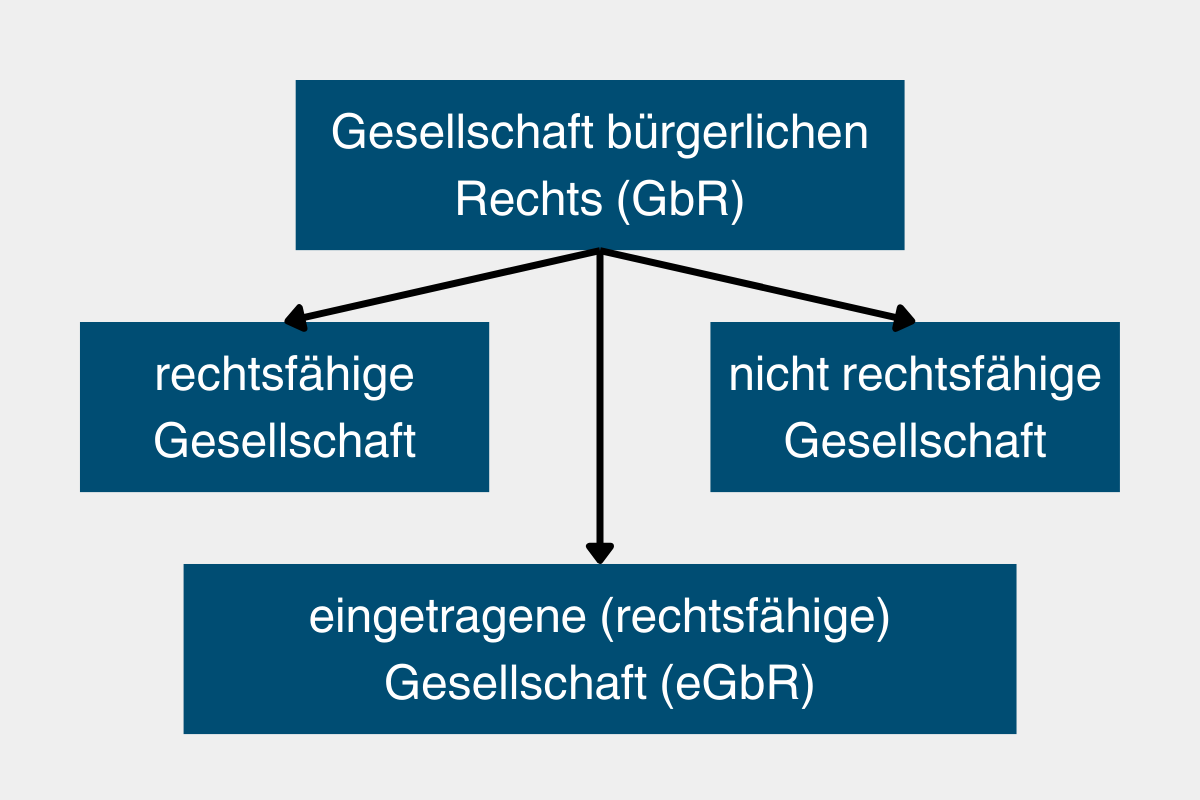

Ergebnisse aus der Umfrage Gruppengründungen und -auflösungen in Niedersachsen 2024

Seit einigen Jahren ermittelt das Selbsthilfe-Büro Niedersachsen konkrete Zahlen zu Gründungen und Auflösungen von Selbsthilfegruppen in Niedersachsen. Insgesamt gibt es landesweit 44 Selbsthilfe-Kontaktstellen, davon haben 42 an der aktuellen Umfrage teilgenommen.

Jeden Tag eine neue Selbsthilfegruppe

2024 wurde jeden Tag mindestens eine Selbsthilfegruppe in Niedersachsen gegründet (ca. 371 SHG) – durchschnittlich knapp neun Neugründungen pro Landkreis. Auch wenn die Gruppengründungen im Vergleich zum Vorjahr leicht rückgängig sind, liegen die Zahlen weiterhin auf einem hohen Niveau im Vergleich zum Jahr vor der Corona-Pandemie (2019). Fast ein Drittel der Selbsthilfegruppen haben sich zu psychischen Erkrankungen bzw. Themen (ca. 31 %, 118 SHG) gegründet, dicht gefolgt von chronischen Erkrankungen mit etwas weniger als einem Anteil von einem Drittel der Neugründungen (27 %, 103 SHG).

Ansprechperson der Selbsthilfegruppe wichtig für den Gruppenerhalt

Die Zahl der Gruppenauflösungen schwankt seit 2019 nur leicht: 2024 gab es durchschnittlich eine Gruppenauflösung mehr als im Vorjahr – durchschnittlich knapp sechs Auflösungen pro Landkreis. Wie bereits in den Umfragen aus den Jahren zuvor zeigen die aktuellen Daten, wie wichtig die Funktion der Ansprechperson für die Gruppe ist: Wenn diese Person wegfällt, kann es zur Gruppenauflösung kommen.

Alle Ergebnisse

Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse aus der Umfrage zu Gründungen und Auflösungen von Selbsthilfegruppen finden Sie hier:

Selbsthilfe in Niedersachsen 2024: Gruppengründungen und Gruppenauflösungen im Blick

Vorherige Veröffentlichungen zum Thema:

Gruppengründungen und -auflösungen 2023

Gruppengründungen und -auflösungen 2021/2022

Quelle und Text: Selbsthilfe-Büro Niedersachsen, www.selbsthilfe-buero.de

Bundesweit Aktionen gegen Vereinsamung und für mehr Miteinander | Bewerben bis 28. April

Gemeinsam Stark – Fördertopf für Aktionen und Feste am Tag der Nachbarschaft 2025

Sie haben eine Idee wie Sie am Tag der Nachbarschaft Menschen zusammenbringen und Einsamkeit entgegenwirken können? Sie planen Ihre Aktion zwischen dem 9. Mai und 6. Juni 2025?

Bewerben Sie sich mit Ihrer Aktion bis zum 28. April 2025!

Der Fördertopf „Gemeinsam Stark", gefördert von der Beisheim Stiftung, unterstützt 2025 erstmals Aktionen finanziell, die sich gegen Vereinsamung und für mehr Miteinander einsetzen. Privatpersonen können sich für eine Förderung in Höhe von 50 Euro bewerben. Organisationen haben die Möglichkeit, 300 Euro zu beantragen.

Checkliste für den Förderantrag

Teilnahmebedingungen und mehr: www.tagdernachbarschaft.com

Quelle und Text: nebenan.de Stiftung gemeinnützige GmbH

Erstmals einheitliche Empfehlungen für die Deutsche Leichte Sprache veröffentlicht

Die vorliegenden Empfehlungen sind ein Gesamtkonzept und umfassen auch Hinweise zur visuellen Gestaltung von Schrift- und Bildsprache oder Hinweise zu geeigneten Medienformaten, ihrer Gestaltung und zu technischen Anforderungen, damit die Produkte gut wahrnehmbar und verständlich sind.

Die DIN SPEC enthält außerdem Empfehlungen zur Beteiligung von Menschen mit Lernschwierigkeiten im Prozess der Erarbeitung von Produkten in Leichter Sprache.

Empfehlungen für Deutsche Leichte Sprache

DIN SPEC 33429

Herausgeber: DIN e. V. im Auftrag des BMAS

Barriere- und kostenfreies PDF

Die Empfehlungen wurden im Auftrag des BMAS beim DIN e. V. von einem Konsortium entwickelt.

Der Titel "Sich zu verstehen, erfordert eine gemeinsame Sprache" ist einem Zitat von Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, entnommen.

Quelle und Text: BMAS – Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Mitteilung vom 28.03.2025

Literaturempfehlung

Digitale Plattformen verändern politische, wirtschaftliche und soziale Beziehungen und Strukturen in rasantem Tempo. Dies gilt insbesondere für die Möglichkeiten und Formen der Meinungsäußerung sowie für die Herstellung von Öffentlichkeit.

Philipp Buchallik beschreibt, systematisiert und diskutiert Herausforderungen für das Recht auf Meinungsfreiheit, die sich aus der Plattformisierung des Internets ergeben. Sein Fokus liegt dabei auf herabsetzenden Äußerungskonstellationen und -dynamiken, an denen sich die Probleme kristallisieren. In diesem Zuge widmet er sich staatlichen und privaten Regulierungstendenzen, die zur Lösung der aufgeworfenen Fragen beitragen sollen.

Philipp Buchallik

Meinungsfreiheit auf digitalen Plattformen

Dynamiken und Konstellationen herabsetzender Kommunikation

Bielefeld 2025, 408 S., ISBN 978-3-8376-7519-1

Das Buch liegt auch im OpenAccess-Format vor.

Quelle und Text: transcript Verlag, www.transcript-verlag.de

Aktion Mensch koordiniert Aktionen rund um den 5. Mai und stellt Material zur Verfügung

Jährlich am 5. Mai findet der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Seit Jahrzehnten unterstützt die Aktion Mensch Aktivist*innen finanziell und logistisch dabei, rund um diesen Tag ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Aktion Mensch stellt Print-Material zum Bestellen und zum Download zur Verfügung und gibt Tipps für digitale Aktionen und Social Media auf der Aktionsseite:

www.aktion-mensch.de/was-du-tun-kannst/protesttag-5-mai

Wichtige Termine

- Ab 26. April gibt es Vorlagen für Social Media-Aktionen auf der Landingpage.

- Ab dem 28. April werden unter dem Hashtag #WirSind10Millionen Statements von Menschen mit Behinderung auf Social Media geteilt.

Quelle und Text: Aktion Mensch, www.aktion-mensch.de

NAKOS veröffentlicht Jahresbericht 2024

Das Jahr 2024 war für die NAKOS ein besonderes Jahr. Es war geprägt von dem 40-jährigen Jubiläum, richtungsweisenden Entwicklungen und neuen Impulsen für die Selbsthilfe. In unserem Jahresbericht „Wir stärken Selbsthilfe“ stellen wir die Schwerpunkte unserer Arbeit, neue Veröffentlichungen und die Projekte des vergangenen Jahres vor.

Neues Leitbild, neue Impulse

Eine umfassende Selbstverständnisdiskussion mündete in einem klaren Leitbild für die zukünftige Arbeit der NAKOS. Damit haben wir unsere Werte und unsere Aufgaben als bundeszentrale Fachinstanz für Selbsthilfe in Zeiten des Wandels nachvollziehbar definiert.

Darüber hinaus konnten wir unsere Einordnung von Formen gesundheitsbezogener digitaler Selbsthilfe in 2024 vervollständigen. Neben digitalen Selbsthilfegruppen, die weitestgehend klassischen Selbsthilfegruppen entsprechen, nahmen wir weitere Formen der digitalen Selbsthilfe in den Blick. Der Schwerpunkt lag dabei auf sogenannten digitalen „Selbsthilfe-Communities“, also losere Zusammenschlüsse, die sich unter anderem in sozialen Netzwerken etablieren.

Befragung zu Demokratiefeindlichkeit

Angesichts von Spaltungstendenzen in unserer Gesellschaft führten wir die erste bundesweite Befragung zu deren Verbreitung in der Selbsthilfe durch. Die Ergebnisse zeigen: Menschen- und demokratiefeindliche Strömungen machen auch vor der Selbsthilfe nicht halt. Mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden von Selbsthilfekontaktstellen gab an, Vorfälle selbst erlebt oder von diesen berichtet bekommen zu haben.

Mehr über unsere Arbeit lesen Sie in unserem Jahresbericht „Wir stärken Selbsthilfe“. Darin erfahren Sie außerdem, mit welchen Aktivitäten wir die Weiterentwicklung der Selbsthilfe und der professionellen Selbsthilfeunterstützung als Fachstelle und Impulsgeber fördern.

Unter folgendem Link können Sie den Jahresbericht herunterladen oder bestellen:

https://www.nakos.de/publikationen/key@10392

Text: Eike Blankemeyer

Mitmachen und eigene Veranstaltung planen

In Selbsthilfegruppen stärken Menschen sich gegenseitig, beleuchten ihre Situation aus verschiedenen Perspektiven und finden neue Lösungen. Gerade in Krisenzeiten kann Selbsthilfe vielen Menschen Halt geben. Um mehr Aufmerksamkeit für die positiven Wirkungen von Selbsthilfe zu schaffen, haben die NAKOS und ihr Träger, die DAG SHG (Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V.), den Tag der Selbsthilfe ins Leben gerufen. Alle Aktiven und Organisationen sind aufgerufen, sich daran zu beteiligen und eigene Veranstaltungen oder Aktionen zu planen.

Ziel des Aktionstages ist es, die vielfältigen Angebote der Selbsthilfe sichtbar zu machen. In Deutschland gibt es ein einmaliges Netzwerk, um Menschen mit chronischen Erkrankungen, Behinderungen, psychosozialen Problemen und vielem mehr zu unterstützen. Am Tag der Selbsthilfe möchten wir den Blick auf all diese wertvollen Strukturen lenken: Auf Selbsthilfegruppen, Selbsthilfekontaktstellen, Online-Selbsthilfe, Bundesverbände und Dachorganisationen der Selbsthilfe.

Wir freuen uns über Ihre Beteiligung!

Logo, Vorlagen, Hashtags

Für die Bewerbung Ihrer eigenen Veranstaltung entwickeln wir zurzeit ein gemeinsames Logo und Social Media-Vorlagen. Informationen und Downloads dazu finden Sie in den kommenden Wochen auf unserer Aktionsseite zum Tag der Selbsthilfe – wir halten Sie auf dem Laufenden. Gern können Sie für Ihre Ankündigung für den 16. September in den sozialen Medien schon jetzt die gemeinsamen Hashtags #TagDerSelbsthilfe und #GemeinsamStark verwenden.

Eigene Veranstaltungen anmelden

Auf unserer Aktionsseite bündeln wir außerdem alle bundesweit geplanten Veranstaltungen und Aktionen rund um den 16. September. Senden Sie uns daher gern eine E-Mail an redaktion@nakos.de und teilen Sie uns Titel, Datum und Zeit, Veranstaltungsort und einen Link mit weiterführenden Informationen mit.

Kontakt:

redaktion@nakos.de

NAKOS-Beiträge zur Aktionswoche Selbsthilfe 2025

Vom 16. bis 25. Mai 2025 findet zum dritten Mal die Aktionswoche Selbsthilfe des Paritätischen Gesamtverbands statt. Alle Gruppen, Organisationen und Kontaktstellen der Selbsthilfe sind eingeladen, sich an der Aktionswoche zu beteiligen. Die NAKOS hat aus diesem Anlass zwei Veranstaltungen organisiert:

Webinar „Digitale Selbsthilfe: Gemeinsam stark im Netz“ am 22. Mai

Potentiale, Herausforderungen und praktische Einblicke: In einem Webinar zeigen wir, welche digitalen Selbsthilfeformate es gibt und welche Chancen die Selbsthilfe im Netz bietet. Das Seminar findet am 22. Mai von 10 bis 12 Uhr statt.

Weitere Informationen

Virtuelles Schreibgespräch der Jungen Selbsthilfe am 16. Mai

Außerdem laden wir zu einem weiteren Schreibgespräch ein. Die Teilnehmenden schreiben dabei anonym an einem gemeinsamen digitalen Dokument und teilen auf diesem Weg ihre Gedanken, Gefühle und Geschichten miteinander. Das Schreibgespräch findet am 16. Mai von 18 bis 19 Uhr statt.

Weitere Informationen

Aktionswoche Selbsthilfe: Veranstaltungen und Downloads

Eigene Veranstaltungen zur Aktionswoche Selbsthilfe können weiterhin in den digitalen Kalender des Paritästischen Gesamtverbands eingetragen werden. Außerdem werden auch in diesem Jahr wieder diverse Materialien wie Logos, Sharepics und Vorlagen zur Verfügung gestellt. Alle wichtigen Informationen gibt es hier:

www.wir-hilft.de

Noch bis zum 31. Mai 2025 bewerben

Mit dem Hertie-Preis für Engagement und Selbsthilfe werden seit über 30 Jahren Menschen und Projekte ausgezeichnet, die sich für andere Menschen einsetzen. Im Mittelpunkt steht dabei Multiple Sklerose oder eine andere neurologische Erkrankung. Bewerben können sich Einzelpersonen oder Zusammenschlüsse mit anderen und die Ansätze können kreativ und außergewöhnlich sein.

Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird in der Regel auf mehrere Menschen und Projekte verteilt. Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 31. Mai 2025.

Ausschreibung und Bewerbungsformular

Quelle: Gemeinnützige Hertie-Stiftung | www.ghst.de

Einblicke in die Selbsthilfearbeit in der Schweiz

Im Modell „Selbsthilfefreundlichkeit im Spital“ zeichnet die Stiftung Selbsthilfe Schweiz besonders selbsthilfefreundliche Krankenhäuser aus. Ganz ähnlich wie unsere Schwestereinrichtung SPiG (Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen) in Deutschland. Damit soll die Zusammenarbeit zwischen lokalen Selbsthilfezentren, Selbsthilfegruppen und Krankenhäusern gefördert werden.

Nun hat der Schweizer Krankenhausverband H+ das Modell offiziell als Qualitätsverbesserungsmaßnahme im Rahmen des Qualitätsvertrags zwischen Bund, Krankenhäusern und Krankenversicherungen anerkannt. Die Stiftung Selbsthilfe Schweiz wertet das als wichtigen Meilenstein, um die Selbsthilfe im Schweizer Gesundheitswesen zu verankern.

Weitere Informationen zum Modell „Selbsthilfefreundlichkeit im Spital“

Tag der Kranken am 2. März

Bereits seit 85 Jahren gibt es in der Schweiz den Tag der Kranken, an dem die Bevölkerung zu Themen rund um Gesundheit und Krankheit sensibilisiert werden soll. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf der „Hilfe zur Selbsthilfe“. In einer Rede hob die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter die Bedeutung der Selbsthilfe für Betroffene und Angehörige hervor.

Die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter zum Tag der Kranken 2025

Quellen:

Selbsthilfe Schweiz | www.selbsthilfeschweiz.ch

Verein „Tag der Kranken“ | www.tagderkranken.ch

Bundesregierung beantwortet Kleine Anfrage der Unionsfraktion zur Neutralität

Die Kleine Anfrage mit dem Titel "Politische Neutralität staatlich geförderter Organisationen" der Unionsfraktion wurde von der Bundesregierung beantwortet.

Die Fraktion erhielt sie am Dienstag, wie üblich zwei Tage vorab, bevor die Antwort über die Website des Bundestags zugänglich gemacht wird. Dieser Zeitvorsprung soll den Fraktionen auch ermöglichen, ihre Medienarbeit vorzubereiten.

Weitere Reaktionen auf die Kleine Anfrage der Unionsfraktion zur Neutralität:

- Offener Brief von Wissenschaftler*innen

- Offener Brief von über 200 Organisationen

- Offener Brief der DAG SHG

Die Kleine Anfrage selbst, die Antwort der Bundesregierung sowie ausgewählte fachliche Zugänge zum Thema und Stellungnahmen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft sind auf der Projektseite "Rechtspolitische Rahmenbedingungen und Zivilgesellschaft" auf der BBE-Homepage zusammengestellt:

Quelle: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, BBE-Newsletter Nr. 5 vom 13.03.2025

23 Selbsthilfeorganisationen gekennzeichnet

Seit Anfang 2024 bietet die NAKOS mit ihrer „Kennzeichnung für Transparenz und Unabhängigkeit“ bundesweiten Selbsthilfeorganisationen eine Möglichkeit zu zeigen, dass ihnen transparentes und unabhängiges Arbeiten wichtig ist. Bisher haben 23 Organisationen den Prozess erfolgreich durchlaufen. Ihre Einträge wurden in den GRÜNEN ADRESSEN gekennzeichnet und sind dort kenntlich gemacht. Viele weitere haben Interesse angemeldet beziehungsweise befinden sich im laufenden Verfahren. Bereits gekennzeichnete Organisationen können in den GRÜNEN ADRESSEN mittels Filterfunktion gezielt gefunden werden.

Das erste Projektjahr war von intensiver Öffentlichkeitsarbeit geprägt. Außerdem wurden unter dem Motto „Selbstbestimmung sichtbar machen“ in zwei Informationsveranstaltungen Vertreter*innen von 45 bundesweit tätigen Selbsthilfeorganisationen zu Kriterien und dem Prozess einer Kennzeichnung informiert. Außerdem wurde ein Faltblatt mit den wichtigsten Informationen zur Kennzeichnung veröffentlicht.

Wir freuen uns sehr über das rege Interesse an der NAKOS-Kennzeichnung. Besonders wichtig ist uns der Austausch mit Selbsthilfeaktiven zu den Themen Transparenz und Unabhängigkeit in der Selbsthilfe. Gemeinsam wollen wir das Bewusstsein für die Bedeutung dieser Themen schärfen und zeigen, dass vielen in der Selbsthilfe transparentes und unabhängiges Arbeiten wichtig ist.

Weitere Informationen zur NAKOS-Kennzeichnung:

https://www.nakos.de/adressen/gruen/kennzeichnung

Text: David Brinkmann, Eike Blankemeyer

Mit klaren, geprüften Informationen und wissenschaftlich fundierten Strategien möchte das neue BIÖG die Gesundheit der Bürger*innen schützen

Seit dem 13. Februar 2025 hat die bisherige Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) einen neuen Namen: Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG). Mit dieser Neuausrichtung wird die öffentliche Gesundheit in Deutschland gestärkt und der Public-Health-Ansatz noch besser an internationale Standards in der Gesundheitsförderung und Prävention angepasst.

Gesundheit hängt von vielen Faktoren ab: Neben persönlichen Entscheidungen auch vom gesellschaftlichen Kontext, von politischen Entscheidungen und sich verändernden Umwelteinflüssen.

Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) sammelt diese Perspektiven und entwickelt daraus Empfehlungen. Es schafft Strukturen, in denen wegweisende Ansätze für Gesundheitsförderung und Prävention entwickelt und diskutiert werden. Ziel ist es, allen Menschen dabei zu helfen, gesund zu bleiben und länger zu leben.

Kooperationsvereinbarung mit dem Robert Koch-Institut (RKI)

Das neue Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit baut auf der langjährigen Erfahrung der BZgA in der Gesundheitskommunikation auf und wird als zentrale Institution im deutschen Public-Health-System weiterentwickelt. Ein wichtiger Meilenstein dabei ist die Kooperationsvereinbarung mit dem Robert Koch-Institut. RKI und BIÖG werden in Zukunft noch enger zusammenarbeiten und aus den Stärken der beiden Bundesinstitute heraus einen gemeinsamen Auftrag verfolgen.

Mehr über das BIÖG erfahren Sie auf der Internetseite: www.bioeg.de

Quelle: BIÖG, www.bioeg.de

Offener Brief der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG) zur Kleinen Anfrage „Politische Neutralität staatlich geförderter Organisationen“ von CDU und CSU

Sehr geehrter Herr Merz,

sehr geehrter Herr Dobrindt,

wie viele andere um uns herum sitzen auch wir fassungslos vor diesen 551 Fragen. Wir können nicht glauben, dass Sie Organisationen ins Visier nehmen, die für Vielfalt und

Toleranz, für Nachhaltigkeit und respektvolles Miteinander stehen, die sich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet sehen und fest auf dem Boden des

Grundgesetzes stehen.

Zivilgesellschaftliches Engagement ist die Basis einer wehrhaften Gesellschaft. Wollen

Sie wirklich das demokratische Prinzip der politischen Willensbildung, freien

Meinungsäußerung und Bürgerbeteiligung in Frage stellen?

Wir, die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe e.V., sehen uns als Sprachrohr und

Lobbyist von annähernd 100.000 Selbsthilfegruppen und -initiativen in Deutschland

diesen Prinzipien verpflichtet, das ist unser Auftrag und auf breiter politischer Ebene so

gewollt – daher sind wir auch eine der vier maßgeblichen Spitzenorganisationen für die

Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe auf

Bundesebene.

Das Prinzip der Selbsthilfe ist selbstorganisierte, gegenseitige Unterstützung auf

Augenhöhe, zur Bewältigung eigener schwieriger Lebenslagen, chronischer Krankheiten

oder psychischer Beeinträchtigungen. Selbsthilfe-Aktive erleben sich als selbstwirksam und

Umfeld gestaltend, sie tragen zu einem lebendigen, inklusiven Gesellschaftsverständnis bei

und sind Ausdruck gelebter Demokratie.

Selbsthilfegruppen sind ein Teil des Bürgerschaftlichen Engagements und bereichern die

Zivilgesellschaft in kaum zu beschreibendem Ausmaß.

Wir verstehen uns als Teil der 656.888 zivilgesellschaftlichen Organisationen, ohne die

das öffentliche Leben in Deutschland nicht funktionieren würde.

Wir können nicht glauben, dass Sie diese Errungenschaften unserer Demokratie ernsthaft

in Frage stellen. Ihre „Kleine Anfrage“ deutet jedoch in diese Richtung, das macht uns

Angst.

Der Vorstand der DAG SHG:

Klaus Grothe-Bortlik

Sabine Bütow

André Beermann

Auch andere Organsiationen der Zivilgesellschaft haben auf die Kleine Anfrage reagiert. Eine Zusammenstellung finden Sie hier:

Nachricht „Politische Neutralität der Zivilgesellschaft“

Online-Umfrage der BAG SELBSTHILFE

Im Projekt AmiChro (Arbeiten - ja oder nein? Das Für und Wider im Arbeitsalltag von Menschen mit chronischen Erkrankungen) führen der Lehrstuhl für Arbeit und berufliche Rehabilitation der Universität zu Köln und die BAG SELBSTHILFE derzeit eine Online-Erhebung durch, die sich an Beschäftigte mit chronischen Erkrankungen richtet. Ziel des Projekts ist die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Menschen mit chronischer Erkrankung.

Untersucht werden unter anderem folgende Fragestellungen:

- Welchen Stellenwert hat Arbeit für Menschen mit chronischen Erkrankungen?

- Wie setzen Beschäftigte mit chronischen Erkrankungen individuell die Schwelle zwischen Arbeitsfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit?

- Welche Ressourcen stärken Beschäftigte mit chronischen Erkrankungen im Arbeitsleben?

- Welche Umstände tragen dazu bei, dass Beschäftigte mit chronischen Erkrankungen trotz gesundheitlicher Beschwerden arbeiten und welche führen dazu, dass sie sich krankmelden?

Die Beantwortung der Fragen dauert etwa 20 bis 25 Minuten und die Teilnahme ist noch bis zum 31. März 2025 möglich.

An der Befragung teilnehmen:

www.soscisurvey.de

Weitere Informationen zum Projekt:

AmiChro-Projekt der BAG SELBSTHILFE

Quelle: BAG SELBSTHILFE | www.bag-selbsthilfe.de

Broschüre für gemeinnützige Organisationen vom Paritätischen Gesamtverband

Was muss man beachten, wenn man generative KI-Anwendungen wie ChatGPT in den Arbeitsalltag integriert? Und was, wenn man KI-basierte Online-Dienste bereitstellt? Der Paritätische Gesamtverband hat eine Broschüre speziell für gemeinnützige Organisationen entwickelt, die solche und andere Fragen beantwortet.

Die Broschüre ist im Rahmen des Projekts #GleichimNetz entstanden und setzt sich unter anderem mit Themen wie der KI-Verordnung der Europäischen Union, Datenschutz und dem Urheberrecht beim Einsatz von KI auseinander. Die Rechtshilfe kann hier heruntergeladen werden:

Rechtsfragen beim Einsatz von generativer KI in gemeinnützigen Organisationen

von Dr. Till Kreutzer, Rechtsanwalt bei iRights.Law

Paritätischen Gesamtverband | 2025

Quelle: Paritätischer Gesamtverband | www.der-paritaetische.de

Dokumentation der AOK-Selbsthilfefachtagung jetzt online

Wie kann man Desinformationen im Internet identifizieren und wie kann die Verbreitung solcher Inhalte im Netz vermieden werden? Am 17. Januar 2025 hat der AOK-Bundesverband zur Selbsthilfefachtagung „Vorsicht, Fake! Gesundheitswerbung im Netz, Desinformation und falsche Heilsversprechen“ eingeladen. Nun wurde eine ausführliche Dokumentation veröffentlicht:

Die AOK stellt darin zahlreiche Videoaufzeichnungen – beispielsweise von Diskussions- und Fragerunden – und Zusammenfassungen der einzelnen Programmpunkte zur Verfügung. Auch Präsentationen zu Taktiken und Anbietern der falschen Informationen können heruntergeladen werden.

Selbsthilfegruppen bieten Orientierung

Fehlinformationen zielen oft auf Menschen mit chronischen oder seltenen Erkrankungen. Um Betroffene besser zu schützen, brachte die Veranstaltung Fachleute aus der Selbsthilfe mit Expert*innen zusammen, die falsche Versprechen entlarven – zum Beispiel investigativen Journalist*innen und Verbraucherschützer*innen. Denn Selbsthilfegruppen sind für Betroffene eine wichtige Anlaufstelle, um verlässliche Informationen zu ihren Anliegen zu erhalten.

Text: Friederike Opitz

Quelle: AOK-Bundesverband | www.aok.de

Neue Ausgabe der Themenliste zu seltenen Erkrankungen, Problemen und Selbsthilfegruppen

Von A1-PI-Mangel bis Zytomegalievirus: Im Februar hat die NAKOS auf ihrem Internetportal www.nakos.de die Themenliste „Seltene Erkrankungen und Probleme – Betroffene suchen Betroffene“ aktualisiert. Sie umfasst in alphabetischer Reihenfolge rund 950 Stichworte zu bundesweiten Kontaktsuchen von Einzelpersonen nach Gleichbetroffenen. Darüber hinaus sind dort seltene Erkrankungen erfasst, zu denen Selbsthilfevereinigungen auf Bundesebene arbeiten, und Themen von eher seltenen Selbsthilfegruppen, das heißt: Das Thema ist eigentlich nicht selten, jedoch ist es für Betroffene schwierig weitere Gleichbetroffene zu finden.

Bei den Stichworten, die am Wortende mit einem hochgestellten (SE) gekennzeichnet sind, handelt es sich um Themen, die mit seltenen Erkrankungen assoziiert sind. Die Zuordnung erfolgte unter Zuhilfenahme der Orphanet-Klassifikation für seltene Krankheiten und dem ICD 10 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme). Orphanet beinhaltet ein Verzeichnis der seltenen Krankheiten und stellt Informationen zu über 6400 dieser Krankheiten zur Verfügung. Weitere Informationen unter www.orpha.net.

Neben den Stichworten finden Sie Links zu den entsprechenden Datenbankangeboten der NAKOS. Dort finden Sie Kontakte zu Menschen, die nach Gleichbetroffenen suchen, sowie Kontakte zu bestehenden Selbsthilfevereinigungen, die auf Bundesebene zu seltenen Erkrankungen arbeiten.

Die neue Themenliste als PDF-Dokument: Betroffene suchen Betroffene

Aktueller NAKOS-Beitrag in Sonderausgabe der MEZIS-Nachrichten

Unternehmen aus der Gesundheitsbranche versuchen immer wieder Selbsthilfegruppen und -organisationen zu instrumentalisieren, um künstliche Bedarfe an Medikamenten und anderen Therapien bei Patient*innen zu erzeugen. Die NAKOS mahnt in ihrem Beitrag in der Sonderausgabe der MEZIS-Nachrichten an, dass fehlendes Bewusstsein innerhalb der Selbsthilfe für die Gefahren dieser Einflussnahme dazu beitragen kann, dass kommerzielle Interessen der Hersteller und nicht das Wohl der Patient*innen und der medizinische Nutzen maßgeblich im Vordergrund stünden.

Damit Betroffene erkennen können, welche Selbsthilfeangebote wirklich unabhängig arbeiten, ist Transparenz etwa über Kooperationspartnerschaften oder Einnahmequellen entscheidend.

Eine selbstbestimmte und transparente Selbsthilfe ist im Interesse aller. Daher plädiert die NAKOS in ihrem Beitrag für einen Schulterschluss mit der Ärzt*innenschaft, um sich gemeinsam für eine Gesundheitsversorgung einzusetzen, die ausschließlich die Anliegen der Betroffenen im Fokus hat.

Der Artikel basiert auf den Ergebnissen eines NAKOS-Workshops im Rahmen der Jahrestagung der Ärzt*innen-Initiative MEZIS e.V. („Mein Essen zahl‘ ich selbst!“) im letzten Jahr.

Hier geht es zum Beitrag :

https://www.nakos.de/data/Texte/2025/NAKOS_Medikalisierung_DB_2024.pdf

Text: David Brinkmann

Neue Arbeitshilfe der BAG SELBSTHILFE

Die Arbeitshilfe "Modernes Verbandsmanagement für Selbsthilfeorganisationen" der BAG SELBSTHILFE soll einen Einblick in die Notwendigkeiten und Möglichkeiten von Veränderungen hin zu einem modernen Verband geben.

Aus dem Inhalt:

- Die Selbsthilfeorganisation als Netzwerk

- Veränderung in Verbänden anstoßen

- Professionalisierung durch modernes und strategisches Management

- Der Mensch im Verband

- Moderne Möglichkeiten zur Mitgliedergewinnung und -aktivierung

- Nutzung digitaler Angebote in Selbsthilfeorganisationen

Modernes Verbandsmanagement für Selbsthilfeorganisationen

BAG SELBSTHILFE | 2025 | 38 S.

Quelle: BApK, Newsletter 03/2025 vom 05.02.2025

Forderungen aus der Zivilgesellschaft zur Bundestagswahl 2025

Grafik: NAKOS

Am 23. Februar findet die Bundestagswahl statt. Angesichts zunehmender menschen- und demokratiefeindlicher Äußerungen bekräftigen wir die Stellungnahme unseres Trägervereins DAG SHG: „Gesellschaft braucht Vielfalt. Dafür stehen wir ein.“ Auch in unserem NAKOS-Leitbild ist verankert, dass wir uns für die Gleichwertigkeit aller Menschen und gegen Diskriminierung und Ausgrenzung einsetzen.

In Selbsthilfegruppen wird Demokratie schon immer gelebt: Unterschiedliche Haltungen können hier kritisch hinterfragt, aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und gemeinsam reflektiert werden. Sie bieten Raum für Offenheit, gegenseitige Unterstützung und Austausch auf Augenhöhe. Selbsthilfe steht allen Menschen offen – unabhängig von Herkunft, Religion, Weltanschauung, Alter, Geschlecht oder sexueller Identität.

In diesem Sinne bündeln wir hier einige Informationen zur Bundestagswahl 2025 aus der Zivilgesellschaft: Zum einen Forderungen an die Politik von Sozial- und Selbsthilfeverbänden. Und zum anderen weiterführende Informationen, zum Beispiel in leichter Sprache und Bewertungen der Wahlprogramme aus sozialen und gesundheitspolitischen Perspektiven.

Forderungen und Impulse an die Politik aus der Zivilgesellschaft:

- Kampagne „Bundestagswahl 2025: Weil alle zählen!“ des Paritätischen Gesamtverbands:

www.der-paritaetische.de - Forderungen der BAG SELBSTHILFE:

www.bag-selbsthilfe.de - Fünf Impulse der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege:

www.bagfw.de - Suchtpolitische Forderungen der DHS:

www.dhs.de - Forderungen der Fachverbände für Menschen mit Behinderung:

www.lebenshilfe.de - 12-Punkte-Programm der MAECENATA STIFTUNG:

hwww.maecenata.eu - 13 Forderungen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft

www.deutsche-alzheimer.de - Appell 144 zivilgesellschaftlicher Bundes- und Landesorganisationen an die CDU:

www.der-paritaetische.de

Weiterführende Informationen zur Bundestagswahl:

- Informationen zur Bundestagswahl in leichter Sprache:

www.lebenshilfe.de - Übersicht der Pläne der Parteien zu Gesundheit und Pflege von der AOK:

www.aok.de - Einordnung der Wahlprogramme der Caritas-Dienstgeber:

www.caritas-dienstgeber.de - Wahlprüfsteine der BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V.)

www.bagso.de - Positionen der Diakonie Deutschland zur Wahl:

www.diakonie.de

Bis zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 werden wir weitere Informationen hier sammeln – aus der Selbsthilfe und für die Selbsthilfe. Schauen Sie doch mal wieder vorbei.

Text: Friederike Opitz

12. Folge des Digital Kompass Podcasts

In der 12. Folge des Digital Kompass Podcasts diskutieren Juliane Harms (BIFOS – Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter) und Dr. Angela Jain (Bertelsmann Stiftung) die Schnittpunkte von Partizipation, Demokratie und Digitalität.

Themen der Folge:

- Was bedeutet erfolgreiche Partizipation in der Demokratie?

- Wie können Menschen mit Behinderungen stärker in politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden?

- Chancen und Herausforderungen digitaler Räume für den gesellschaftlichen Dialog.

- Die Rolle von Barrierefreiheit: Warum Audiodeskription, Gebärdensprache und leichte Sprache essenziell sind.

- Hybride Formate als Schlüssel für eine inklusive Partizipation.

- Bedrohungen für die Demokratie durch Fragmentierung und fehlende Regeln im digitalen Raum.

- Empowerment: Warum Menschen mit Behinderungen nicht nur in eigener Sache Experten sind.

Partizipation, Demokratie und Digitalität

Podcast, 45 Minuten

Mehr Infos zum Projekt Digital Kompass – Gemeinsam digitale Barrieren überwinden:

www.digital-kompass.de

Das Projekt Digital Kompass ist eine Kooperation von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V. (BAGSO) und Deutschland sicher im Netz e.V.

Text: Digital Kompass

NAKOS-Datenbank zu seltenen Krankheiten oder Problemen auf dem neuesten Stand

Wenn zu einem Anliegen von Betroffenen kein passendes Angebot zu gemeinschaftlicher Selbsthilfe vermittelt werden kann, ermöglicht die NAKOS den Eintrag in ihre BLAUEN ADRESSEN: In der NAKOS-Datenbank werden seltene Krankheiten und Probleme aufgeführt, zu denen Betroffene den Kontakt zu Gleichbetroffenen suchen. So können Menschen mit seltenen Anliegen ebenfalls Betroffene finden und zum Beispiel Tipps, Erfahrungen und Informationen über neue Behandlungsmöglichkeiten und Studien austauschen. Einige Betroffene konnten dadurch schon hilfreiche Netzwerke aufbauen.

Um die Adressen auf aktuellem Stand zu halten, überprüft die NAKOS regelmäßig jedes Jahr, ob die Angaben noch korrekt sind. Die aktuelle Befragung ist nun abgeschlossen und die aktualisierten Daten sind seit dem 30. Januar in unserer Datenbank zu finden.

Förderung der Deutschen Hirnstiftung 2025

Angeleitetes Singen, Tierbegegnungen oder Sportangebote: Unter dem Motto „Gemeinsam bewegen und erleben“ unterstützt die Deutsche Hirnstiftung auch in diesem Jahr wieder Selbsthilfegruppen für Menschen mit neurologischen Erkrankungen.

Im Jahr 2025 liegt der Schwerpunkt auf Gruppen, die:

- besondere Angebote für Betroffene schaffen

- den Austausch untereinander und körperliche Bewegung fördern

- die Teilhabe am sozialen Leben stärken

Es sollen vor allem Aktivitäten unterstützt werden, die durch die Basisfinanzierung der Krankenkassen nicht abgedeckt sind. Einsendungen sind laufend bis November 2025 möglich.

Ausschreibung und weitere Informationen

Quelle: Deutsche Hirnstiftung e. V. | www.hirnstiftung.org

Rückblick auf die Online-Fortbildung „Vielfältig bleiben - Grenzen finden“

Wie können Kontaktstellen-Mitarbeitende auf problematische Äußerungen in Selbsthilfegruppen reagieren? Und wie kann man sich auf herausfordernde Situationen vorbereiten? Am 11. November 2024 veranstaltete die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG) die bundesweite Online-Fortbildung „Vielfältig bleiben - Grenzen finden“. Sie richtete sich an Fachkräfte in regionalen und überregionalen Einrichtungen der Selbsthilfeunterstützung.

Gefahren von Verschwörungserzählungen

Ziel der Veranstaltung war es, das Phänomen der Menschen- und Demokratiefeindlichkeit für Mitarbeitende in Selbsthilfekontaktstellen eingehender zu beleuchten. Lisa Geffken von der Amadeu Antonio Stiftung berichtete dazu, welche Dynamiken Verschwörungserzählungen entwickeln und welche Gefahren daraus entstehen können. Außerdem zeigte sie, welche Wechselwirkungen mit anderen menschenfeindlichen Ideologien bestehen.

In einem weiteren Input stellte Peggy Heinz von der NAKOS die Ergebnisse aus der Befragung „Menschen- und demokratiefeindliche Strömungen in der Selbsthilfe“ vor. Die Befragung von Mitarbeitenden aus Selbsthilfekontaktstellen zeigte, dass jede zweite Person entweder selbst Vorfälle im Arbeitsumfeld erlebt oder von anderen Selbsthilfe-Aktiven darüber informiert wurde.

Lösungsansätze: Grundätze erarbeiten, Position beziehen

Bei der Veranstaltung wurden verschiedene Empfehlungen herausgearbeitet, die im Umgang mit menschenfeindlichen Ideologien hilfreich sein können. Besonders betont wurde, dass es wichtig sei, bereits vorab Grundsätze wie ein Leitbild oder eine Hausordnung zu erarbeiten, um später handlungsfähig zu sein. Hilfreich sei auch, sich mit der eigenen Haltung auseinanderzusetzen, sich mit anderen Akteur*innen zusammenzutun und gezielt für unvorhersehbare Situationen zu üben.

Für konkrete Vorfälle wurde empfohlen, eine klare Position zu beziehen, Aussagen nicht unwidersprochen zu lassen und die Komplexität der Themen aufzuzeigen. Darüber hinaus lässt sich ein konstruktives Gespräch fördern, indem offene Fragen gestellt werden, auf einer menschlichen Ebene geblieben wird und zu Beginn eines Gesprächs eine gemeinsame Grundlage geschaffen wird – beispielsweise durch die Festlegung, dass niemand diskriminiert wird.

Weitere Informationen:

Publikationen der Amadeu Antonio Stiftung zu Verschwörungserzählungen

Projekt „Vielfalt ohne Alternative“ des Paritätischen Gesamtverbands

Positionspapier „Selbsthilfe ist Vielfalt“ der DAG SHG

Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Paritätischen Gesamtverband statt und wurde durch die Amadeu Antonio Stiftung fachlich begleitet. Die NAKOS wirkte in einer Arbeitsgruppe der DAG SHG zur Entwicklung und Umsetzung der Online-Fortbildung mit.

Text: Peggy Heinz und Friederike Opitz, NAKOS

Aufruf an Selbsthilfekontaktstellen und Selbsthilfeaktive

Selbsthilfekontaktstellen und -aktive können ab sofort auch digitale Selbsthilfe-Communities über unser Online-Anmeldeformular registrieren. Nach Prüfung der Angaben werden die Communities in der NAKOS-Datenbank unter www.digitale-selbsthilfe.de veröffentlicht. So können Selbsthilfekontaktstellen und Interessierte nach bundesweiten digitalen Selbsthilfeformaten suchen, wenn es vor Ort kein Angebot gibt.

Arbeitshilfe vom Selbsthilfe-Büro Niedersachsen für die ehrenamtliche und berufliche Selbsthilfearbeit

© Selbsthilfe-Büro Niedersachsen

Die Arbeitshilfe wurde Anfang 2024 veröffentlicht und umfasst die rechtlichen Anforderungen für die wichtigsten Aspekte der Öffentlichkeitsarbeit:

- Was ist bei der Verwendung von fremden Texten, Fotos, Film- und Audioaufnahmen oder Logos zu beachten?

- Welche Regelungen gelten beim Betreiben einer Website?

- Wie sieht es mit dem Datenschutz bei Videokonferenzen und in den sozialen Medien aus?

Die Beispiele sind stets eng an der ehrenamtlichen und beruflichen Selbsthilfearbeit orientiert.

Öffentlichkeitsarbeit in der Selbsthilfe

Rechtsgrundlagen zu Urheberschutz und Datenschutz

Arbeitshilfe | Selbsthilfe-Büro Niedersachsen | 2024

Quelle: Selbsthilfe-Büro Niedersachsen, www.selbsthilfe-buero.de

Angehörige eines psychisch erkrankten Menschen erzählen ihre Geschichte in Worten, Gedichten, Zeichnungen oder Fotos

Der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V. (BApK) möchten den Angehörigen eine Stimme geben und ihren Geschichten Gehör verschaffen. Egal, ob traurig, wütend oder hoffnungsvoll – alles hat seine Berechtigung.

- Geschichten von Eltern

- Geschichten von Partnern

- Geschichten von erwachsenen Kindern

- Geschichten von Geschwistern und anderen Angehörigen

Über 50 Geschichten, Gedichte und Bilder zum Nachlesen:

www.angehoerige-im-mittelpunkt.de

Quelle: BApK, Newsletter 01/2025 vom 08.01.2025

NAKOS definiert digitale Selbsthilfe-Communities

In einer Zeit, in der digitale Kommunikation immer mehr an Bedeutung gewinnt, hat die NAKOS die verschiedenen Facetten digitaler Selbsthilfeformen eingehend untersucht. Ziel war es, klare Definitionen für digitale Selbsthilfegruppen sowie für Selbsthilfe-Communities zu entwickeln. Die bereits im vergangenen Jahr veröffentlichte Definition der digitalen Selbsthilfegruppen ist ein erster Schritt in diesem Prozess.

NAKOS-Definition für digitale Selbsthilfe-Communities

Darüber hinaus hat die NAKOS weitere Erscheinungsformen der gemeinschaftlichen Selbsthilfe identifiziert, die über internetbasierte Formate stattfinden. Diese umfassen Gruppen in sozialen Netzwerken, Selbsthilfe-Internetforen und Messenger-Diensten. Unter dem Begriff „digitale Selbsthilfe-Community“ bündelt die NAKOS ab sofort diese unterschiedlichen Formate und versteht darunter:

„einen großen, freiwilligen Zusammenschluss von Menschen in einem internetbasierten Interaktionsraum, die selbst oder als Angehörige von Krankheit, Behinderung oder herausfordernden Lebenssituationen betroffen sind. Im Zentrum steht der Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern, aber auch der Wunsch Informationen zu erhalten, sich gegenseitig zu stützen und Solidarität herzustellen.

Die Anzahl der Community-Mitglieder geht weit über die gängige Gruppengröße einer Selbsthilfegruppe hinaus. Damit ist ein persönliches Kennen aller anderen Personen nicht möglich.

Der Austausch innerhalb der Community erfolgt beispielsweise in Form einer Gruppe in einem sozialen Netzwerk, in einem Selbsthilfe-Internetforum oder per Messenger-Dienst. Die Kommunikation findet in der Regel schriftlich und zeitversetzt sowie eher unregelmäßig statt. Ergänzende verbale (digitale) Austauschformate wie Videokonferenzen sind möglich.

Der Kontakt miteinander und das Lesen von Informationen ist über den internetbasierten Interaktionsraum in der Regel rund um die Uhr möglich. Die Interaktion der Mitglieder ist unterschiedlich: Aktive Mitglieder verfassen regelmäßig Beiträge, passive Mitglieder lesen sie in der Regel nur.“

Die Vorteile digitaler Selbsthilfe sind vielfältig: Betroffene können sich ortsunabhängig austauschen – egal, wo sie sich befinden. Dies macht digitale Selbsthilfe besonders attraktiv für junge Menschen, körperlich eingeschränkte Personen oder Menschen mit begrenzten zeitlichen Ressourcen. Zudem bieten diese Formate eine wertvolle Unterstützung für Menschen, die an ihrem Wohnort keine passende Selbsthilfegruppe finden oder bei seltenen Erkrankungen nur wenige Betroffene vor Ort haben.

Niedrigschwellige Ergänzung zu klassischen Selbsthilfeformaten

Digitale Austauschformen können somit eine wichtige Lücke in der bestehenden Selbsthilfe-Infrastruktur schließen. Insbesondere digitale Selbsthilfe-Communities bieten sehr niedrigschwellig und ohne Wartezeit direkten Zugang zu Information und Austausch. Sie können den Weg in klassische Selbsthilfestrukturen wie Selbsthilfegruppen erleichtern. Digitale Selbsthilfe-Communities sind innovative und zeitgemäße Formate gemeinschaftlicher Selbsthilfe.

Weitere Informationen zur digitalen Selbsthilfe und den verschiedenen Formen erhalten Sie hier:

NAKOS-Internetseite www.digitale-selbsthilfe.de

Wir danken dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) für die Projektförderungen.

Text: Antonia Goldin, Peggy Heinz

Logo und Sharepics vom Paritätischen Gesamtverband zum Download

Grafik: Der Paritätische Gesamtverband

Vom 16. bis 25. Mai 2025 findet zum dritten Mal die Aktionswoche Selbsthilfe statt. Der Paritätische Gesamtverband lädt Gruppen, Organisationen und Kontaktstellen der Selbsthilfe ein, dabei zu sein und eigene Veranstaltungen zu planen. Dafür können Workshops, Fachtage, Ausstellungen oder andere kreative Aktionen organisiert werden.

Außerdem empfiehlt der Paritätische Gesamtverband Akteur*innen, die an der Aktionswoche mitwirken möchten, schon zeitnah auf potenzielle Geldgeber zuzugehen.

Grafiken zum Herunterladen

Das aktuelle Logo und verschiedene Sharepics können jetzt auf der Wir-hilft-Homepage heruntergeladen und für die sozialen Medien, Flyer und die Webseite genutzt werden.

Weitere Informationen und Downloads

Quelle: Der Paritätische Gesamtverband | www.der-paritaetische.de

Aufruf der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) zu Gesprächen rund um Demokratie

Im Vorfeld der Bundestagswahlen am 23. Februar 2025 möchte die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) Gespräche rund um Demokratie und die Wahlen anregen, um hiermit den direkten Austausch unterschiedlicher Meinungen zu unterstützen. Sie ruft hierfür zur Registierung von »Räumen für Demokratie« auf.

Bei den gesuchten Räumen handelt es sich um reale und analoge Orte, an denen sich ohne Vorbedingungen und »erhobenen Zeigefinger« offen ausgetauscht werden kann. Mit der Anmeldung eines Ortes auf der Programmseite der bpb wird zudem die Überparteilichkeit der jeweiligen Ortebetreiber bestätigt. Diese können z.B. Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Vereine, kulturellen Einrichtungen wie Buchläden oder Kulturzentren sein. Die bpb setzt auf eine breite Vielfalt der beteiligten Akteure, um mit der Aktion möglichst viele unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen zu erreichen.

Nach dem Ausfüllen des Registrierung kann eine Plakette »Raum für Demokratie« heruntergeladen und ausgedruckt werden, um die Räumlichkeiten damit sichbar als Teil der Aktion zu kennzeichnen. Zudem wird der Ort auf einer interaktiven Deutschlandkarte auf der Website der Bundeszentrale dargestellt.

Räume für Demokratie – Sie können sich beteiligen!

Informationen: www.bpb.de

Quelle: Netzwerk Bürgerbeteiligung, Meldung vom 20.12.2024

Erhebung von Belastungen und Unterstützungsbedarf an Selbsthilfeangeboten (ANKER)

Angehörigenprojekt: Angehörige krebserkrankter Menschen (ANKER)

Im Angehörigenprojekt der Professur für Selbsthilfeforschung am Universitätsklinikum Freiburg in Kooperation mit dem Haus der Krebs-Selbsthilfe ist die Datenerhebung abgeschlossen. In einem mixed-methods-Design wurden mit Interviews und einer Online-Umfrage Belastungen und Unterstützungsbedarfe von Angehörigen erhoben. Im Juli trafen sich zehn haupt- und ehrenamtliche Vertreter*innen aus verschiedenen Mitgliedsverbänden des HKSH-BV zu einem Workshop, in dem die Ergebnisse des Projektes diskutiert und Ideen für die Umsetzung abgeleitet wurden. Einige Verbände zeigten sich interessiert an verbandsübergreifenden Kooperationen und weiterer Vernetzung.

Eine Kurzzusammenfassung der Ergebnisse sowie die erste wissenschaftliche Publikation zu den Daten der Interviewstudie sind auf der Projekt-Website veröffentlicht: www.uniklinik-freiburg.de

Quelle und Text: Professur für Selbsthilfeforschung Universitätsklinikum Freiburg, Newsletter 05 vom 12.12.2024

Forderungen des Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV)

Nach dem Ende der Ampelkoalition hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt. Damit ist der Weg frei für vorgezogene Bundestagswahlen am 23. Februar 2025. Aus diesem Anlass veröffentlicht der DBSV seine Forderungen an die kandidierenden Parteien.

Der Verband erwartet von der künftigen Bundesregierung, dass sie sich uneingeschränkt für den Schutz und die Garantie der Rechte von Menschen mit Behinderungen stark macht. Behindertenpolitik ist keine soziale Wohltat, sondern muss als Menschenrechtspolitik verstanden werden und Chancengleichheit sicherstellen.

Ganz zentral für den DBSV: Barrierefreiheit muss endlich überall zum Standard werden. Barrierefreiheit ist

nicht die nächste lästige Pflicht, die der Wirtschaft auferlegt wird, sondern Notwendigkeit und Chance für

unser Land. Barrierefreiheit muss gesetzlich verankert, konsequent umgesetzt und gefördert werden.

Weitere Punkte betreffen den besseren Schutz vor Diskriminierung, das Gewährleisten einer

bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung und Rehabilitation, Maßnahmen für mehr Teilhabe am

Arbeitsleben, den Zugang zu Mobilität und kulturellen Angeboten und Regelungen zu Nachteilsausgleichen.

Die Forderungen im Wortlaut finden Sie hier: www.dbsv.org

Quelle: SEKIS Newsletter 01/2025

Aktuelle Transparenzinformationen zur Pauschalförderung für gesundheitsbezogenen Selbsthilfe in 2024

Die GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene veröffentlicht jährlich Transparenzangaben zur Förderung der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe. Auf der Internetseite des Verbands der Ersatzkassen (vdek) wurde nun die alljährliche Übersicht zur Pauschalförderung der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe auf Bundesebene veröffentlicht.

Im Förderjahr 2024 wurde demnach die Basisarbeit von 298 Selbsthilfeorganisationen sowie der bundesweiten Selbsthilfekontaktstelle NAKOS mit gut 13,2 Millionen Euro unterstützt. Diese Summe beinhaltet auch über die Pauschalförderung geförderte, einzelne Projekte von Dachorganisationen der Selbsthilfe. Die Fördersumme auf dieser Förderebene ist damit in den letzten Jahren in etwa gleichbleibend (2023: 13,1;2022: 13,2 Millionen).

Angaben der vdek zur Pauschalförderung 2024

Laut Leitfaden zur Selbsthilfeförderung, herausgegeben vom GKV-Spitzenverband, dient die kassenartenübergreifende Pauschalförderung zur Finanzierung der Basisarbeit der gesundheitsbezogenen Selbsthilfestrukturen im Sinne einer institutionellen Bezuschussung.

Weitere Informationen der NAKOS:

Selbsthilfeförderung durch die gesetzlichen Krankenkassen

Statistische Angaben der NAKOS zur Selbsthilfeförderung

Text: David Brinkmann

Präsenztreffen der NAKOS-Fachgruppe Junge Selbsthilfe

Teilnehmerinnen des Präsenztreffens in Berlin - Foto: NAKOS

Die NAKOS initiierte im September 2022 die Gründung der bundesweiten Fachgruppe Junge Selbsthilfe, um den fachlichen Austausch in der Selbsthilfeunterstützung zur Jungen Selbsthilfe – auch über die Grenzen des eigenen Bundeslandes hinaus – zu fördern. Teilnehmer*innen sind die Ansprechpartner*innen für Junge Selbsthilfe in den Bundesländern.

Ziel ist es, regelmäßige Zusammentreffen zu ermöglichen, um sich beispielsweise über relevante Themen auszutauschen, voneinander zu lernen und passende Materialien miteinander zu teilen.

Die Fachgruppe trifft sich zwei bis drei Mal im Jahr online und einmal für ein zweitägiges Präsenztreffen. In diesem Jahr fand dieses Treffen am 14. und 15. November 2024 im Gästehaus Lazarus in Berlin-Mitte statt.

Am ersten Tag organisierte die NAKOS auf den Wunsch der Teilnehmerinnen einen Workshop zum Thema „Die Gruppe lebendig gestalten – Verbindlichkeit und Engagement in der Jungen Selbsthilfe fördern“. Da es für den Umgang mit (Un-)Verbindlichkeit in Selbsthilfegruppen keine Musterlösungen gibt, wurde der Workshop interaktiv konzipiert. Die Referentin Helga Schneider-Schelte ist unter anderem Supervisorin mit langjähriger Erfahrung in der Begleitung von Selbsthilfegruppen.

Am zweiten Tag ging es im Schwerpunkt um den Erfahrungsaustausch unter den Kolleginnen zu ihren Themen aus der Praxis. Der Austausch war sehr lebhaft und gelungen für alle Seiten. Die Themen waren vielfältig. Es ging beispielsweise um die Fragen:

- Wie können wir junge Menschen außerhalb von Social Media gut erreichen?

- Welche Themen interessieren junge Menschen? Zu welchen Themen kann man junge Selbsthilfeerfahrene und/oder -neulinge gut themenübergreifend vernetzen? Wer könnten geeignete Referent*innen sein?

- Wie geht man mit fragwürdigen Anfragen im Bereich der Selbsthilfe um?

Die NAKOS Mitarbeiterin Marnie Bartel-Borrmann organisiert und moderiert die Treffen.

Die Veranstaltung wurde auch auf dem Instagram-Account der NAKOS begleitet:

Zum Instagram-Profil „Junge Selbsthilfe (NAKOS)“

Text: Marnie Bartel-Borrmann

NAKOS PERSPEKTIVE zu bürgerschaftlichem Engagement in der gemeinschaftlichen Selbsthilfe

In Deutschland engagieren sich zahlreiche Menschen ehrenamtlich und leisten damit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. In der neuen NAKOS PERSPEKTIVE stellen wir insbesondere die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements in der Selbsthilfe in den Mittelpunkt.

In der gemeinschaftlichen Selbsthilfe unterstützen sich Menschen gegenseitig und auch die Arbeit in Unterstützungsstrukturen wird oftmals ehrenamtlich geleistet. Allerdings kann staatliches Handeln dadurch nicht aus der Pflicht genommen werden. Ebenso kann bürgerschaftliches Engagement nicht die alleinige Antwort auf aktuelle Herausforderungen wie den Fachkräftemangel oder den demographischen Wandel für das Gesundheitswesen sein. Und es muss gute Rahmenbedingungen geben, die die Menschen in ihrem Engagement stärken.

NAKOS PERSPEKTIVE 1|2024 |Engagierte Menschen brauchen zuverlässige Unterstützung

Chancen und Grenzen bürgerschaftlichen Engagements in der gemeinschaftlichen Selbsthilfe

David Brinkmann | NAKOS 2024

Online-Dialogplattform vernetzt bundesweit Fachkräfte in der Selbsthilfeunterstützung

Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. hat auch 2024 wieder zu digitalen Fachaustauschen zum Thema Pflegeselbsthilfe eingeladen und führt damit die im Jahr 2022 gestartete Reihe von Online-Treffen kontinuierlich fort.

Am 9. Juli fand die erste Online-Dialogplattform in 2024 statt, an der 75 Mitarbeitende von Selbsthilfekontaktstellen in Deutschland teilgenommen haben. Den Kolleg*innen aus den Kontaktstellen wurde ein neues Internetangebot zu Thema Pflegeselbsthilfe vorgestellt, welches durch wertvolle Best-Practise-Beispiele von Kontaktstellenmitarbeitenden ergänzt wurde.

Am 5. Dezember 2024 konnten 60 Teilnehmende aus Selbsthilfekontaktstellen zum Thema Gründung von Pflege-Selbsthilfegruppen begrüßt werden. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie die Zielgruppe erreicht und bedürfnisorientiert durch die Kontaktstellenarbeit unterstützt werden kann.

Fokus der Online-Dialogplattform ist es, Fachkräfte in der Selbsthilfeunterstützung deutschlandweit zum Thema Selbsthilfe und Pflege zu vernetzen. Dies bewerteten die Teilnehmenden im Konsens als hilfreich und motivierend. So wurden Einblicke in die Arbeit der verschiedenen Kontaktstellen bundesweit gewährt und neue Impulse für die eigene Kontaktstellenarbeit gegeben.

Die Online-Dialogplattform wird im Projektzusammenhang „Stärkung des Selbsthilfepotenzials bei pflegenden Angehörigen durch Selbsthilfekontaktstellen“ durchgeführt.

Weitere Informationen Thema Pflegeselbsthilfe finden Sie hier: www.dag-shg.de

Text: Anja Schödwell

Rückblick auf das LEBENSMUTIG Blog-Treffen 2024

Vom 29. November bis 1. Dezember 2024 fand im Jugendgästehaus in Berlin das diesjährige Koordinierungstreffen des LEBENSMUTIG Blogs statt. Sechs Blog-Autor*innen haben teilgenommen. Im Fokus des Treffens stand ein intensiver kreativer Schreibworkshop, der von Diversity-Trainerin und Autorin Lucia von Careleaving Storys geleitet wurde. Ziel des Workshops war es, den Blogger*innen wertvolle Impulse für ihre Schreibpraxis zu vermitteln und neue Wege zu eröffnen, um sich weiterzuentwickeln.

Praktische Tipps zur Themenfindung: Im Schreibworkshop beschäftigten sich die Blogger*innen mit der oft herausfordernden Frage, worüber man schreiben könnte. In Übungen und Brainstorming-Runden lernten sie, wie sie aus persönlichen Erlebnissen, Beobachtungen oder aktuellen Themen neue spannende und relevante Blogbeiträge entwickeln können. Ein weiteres zentrales Thema war der Umgang mit Schreibblockaden. Durch praktische Strategien und Übungen wurde den Teilnehmenden gezeigt, wie sie Blockaden überwinden und wieder in den kreativen Fluss kommen können.

Neue Folgen für den Podcast

Ein Teil des Wochenendes war auch für den LEBENSMUTIG Podcast reserviert. Es wurden zwei neue Podcast-Folgen aufgezeichnet, die sich thematisch mit zwei wichtigen Aspekten befassen: Selbsthilfe im ländlichen Raum und der Rolle von Bundesverbänden in der Selbsthilfe. Beide Folgen werden wir in den kommenden Wochen zu unseren bisherigen sieben Folgen hinzufügen.

Bei den Aktivitäten und Workshops des Blog-Treffens 2024 tauschten die Blogger*innen wertvolle Kenntnisse miteinander aus und legten zukünftige Arbeitsschwerpunkte fest. Damit sollte die Basis für eine noch engere und erfolgreiche Zusammenarbeit in der Zukunft gelegt werden.

Die Veranstaltung wurde auch auf dem Instagram-Account der NAKOS begleitet:

Entlastung und Selbststärkung in der Vorweihnachtszeit

Die Adventszeit bringt nicht nur Besinnung und Vorfreude, sondern auch Herausforderungen mit sich – insbesondere für Pflegende Angehörige. Um in dieser besonderen Zeit Licht und Unterstützung zu bieten, haben die Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz, die Kontaktbüros Pflegeselbsthilfe und das Servicezentrum zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege einen digitalen Adventskalender für Sie erstellt.

Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein hilfreiches Angebot: Von informativen Materialien über Entlastungsangebote bis hin zu Inhalten zur Selbststärkung. Entdecken Sie neue Perspektiven, nehmen Sie sich eine Auszeit und lassen Sie sich ermutigen – Sie sind nicht allein!

Digitaler Adventskalender für Pflegende Angehörige

Quelle: Fach- und Koordinierungsstelle Alter, Pflege und Demenz, Newsletter vom 29.11.2024

Dokumentation der DAG SHG Jahrestagung 2024 in Berlin jetzt online

Die diesjährige Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG) fand vom 16. bis 18. September in Berlin statt. Es nahmen 150 Selbsthilfeaktive, Fachkräfte und Multiplikator*innen der Selbsthilfe und Selbsthilfeunterstützung teil, um sich über die fachliche Arbeit und praktische Lösungen in der Selbsthilfe miteinander auszutauschen. Dabei wurde in diesem Jahr die „Gruppe“ thematisch in den Mittelpunkt der Tagung gestellt und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.

Das vielfältige Programm der Tagung kann nun in unserer Dokumentation nachverfolgt werden. Die Fachvorträge, Zusammenfassungen und Ergebnisse der insgesamt elf Workshops und einen Gesamtbericht zum Nachlesen finden Sie hier: www.dag-shg.de

Preisträger*innen des Ulrike-Fritze-Lindenthal-Antistigma-Preis 2024

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) und das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit würdigen mit dem Ulrike-Fritze-Lindenthal-Antistigma-Preis innovative Projekte und Institutionen, die sich für mehr Autonomie und Integration psychisch erkrankter Menschen in unsere Gesellschaft einsetzen. Das Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro geht zu gleichen Teilen an zwei Organisationen, die Ende November im Rahmen des DGPPN-Kongresses in Berlin ausgezeichnet wurden. Zusätzlich hat die Fachjury zwei Anerkennungspreise ohne Preisgeld vergeben.

Freunde fürs Leben e.V.: Gesicht zeigen für mentale Gesundheit

Für den Berliner Verein Freunde fürs Leben ist Aufklärungs- und Präventionsarbeit zu Suizid, Depressionen und mentaler Gesundheit junger Menschen seit 2001 eine Herzensangelegenheit. Bei der geplanten Fotokampagne „Gesicht zeigen für mentale Gesundheit“ werden ausdrucksstarke Portraits von Menschen mit einer persönlichen Botschaft und Fakten zu den Themen Suizid und Depression verknüpft. In Form von Plakaten und Social-Media-Posts sollen diese Fotos die breite Öffentlichkeit erreichen und die Sichtbarkeit des Themas Suizid in der Gesellschaft verstärken.

Institut für Zirkustherapie Alegria: Selbstwirksamkeit erleben

Der Berliner Kinder- und Jugendzirkus CABUWAZI hat seit 2022 sein kreatives Zirkuskonzept Alegria für psychisch erkrankte Kinder- und Jugendliche kontinuierlich weiterentwickelt. Bei dieser Zirkustherapie kommen körperbasierte Balanceübungen auf dem Drahtseil, Akrobatik, Breakdance und Jonglage ebenso zum Einsatz wie psychotherapeutische Interventionen aus der Verhaltenstherapie. Die kreative Bewegungsarbeit hilft den Kindern, aufgestaute Emotionen loszulassen und einen veränderten Blick auf sich selbst zu entwickeln. Ziel ist mehr Selbstwirksamkeit und ein positives Körpergefühl.

Informationen für Angehörige von Patientinnen und Patienten in der Forensik

Einen Anerkennungspreis ohne Preisgeld erhält die Fachgesellschaft Pflege in der Forensischen Psychiatrie (FPFP) und das Netzwerk Angehörigenarbeit Psychiatrie (NAP) für die gemeinsam entwickelte Informationsbroschüre für Angehörige von forensisch untergebrachten Patient*innen in der Deutschschweiz. In der Forensik ist die Stigmatisierung der Betroffenen noch immer besonders hoch. Die Broschüre wurde von engagierten Mitarbeitenden aus vier forensischen Kliniken der Deutschschweiz entwickelt und steht allen Interessierten kostenlos online zur Verfügung.

Anerkennungspreis für MHFA-Ersthelfer

Ein weiterer Anerkennungspreis geht an das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim für die erfolgreiche Adaption des Programms MHFA-Ersthelfer in Partnerschaft mit der Beisheim Stiftung. MHFA ist die deutsche Version des australischen Mental Health First Aid-Programms. Diese evidenzbasierte Initiative schult Laien darin, Menschen in psychischen Krisensituationen zu helfen. Ziel ist es, Erste Hilfe für psychische Gesundheit genauso selbstverständlich werden zu lassen wie Erste Hilfe für die körperliche Gesundheit und darüber hinaus offene Gespräche über das Thema in der Gesellschaft zu fördern.

Über den Ulrike-Fritze-Lindenthal-Antistigma-Preis

Mit diesem Förderpreis zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen werden jährlich Projekte, Institutionen und Selbsthilfegruppen ausgezeichnet, die sich für die gesellschaftliche Integration psychisch erkrankter Menschen einsetzen. Der Preis wird von der DGPPN in Verbindung mit der Stiftung für Seelische Gesundheit verliehen und ist mit 20.000 Euro dotiert. Die Einreichungen werden unter Leitung von Prof. Dr. Arno Deister, Vorsitzender des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit, von einer Fachjury bewertet. Teil der Jury sind: Dr. Rüdiger Hannig (Bonn), Dr. Jakov Gather (Bochum), Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank (President Elect der DGPPN, Köln), Dr. Uta Gühne (Leipzig), Jana Hauschild (Berlin), Julie Holzhausen (Berlin), Waltraud Rinke (Bonn), Prof. Dr. Barbara Schneider (Köln), Prof. Dr. Götz-Erik Trott (Aschaffenburg), Prof. Dr. Norbert Wodarz (Regensburg).

Weitere Informationen zum Ulrike-Fritze-Lindenthal-Antistigma-Preis

Quelle und Text: DGPPN | www.dgppn.de (Pressemitteilung)

Aktuelle Ergebnisse und Entwicklungen zur Selbsthilfe und Selbsthilfeunterstützung in NRW

Im fünfjährigen Turnus befragt KOSKON NRW als Koordination der Selbsthilfeunterstützung in Nordrhein-Westfalen alle Selbsthilfekontaktstellen im Land.

- Welche Rahmenbedingungen der Selbsthilfeunterstützung finden wir im Land vor?

- Was sind Anliegen und Themen von Selbsthilfe-Interessierten und Selbsthilfegruppen?

- Wo liegen Aufgaben und aktuelle Herausforderungen für Selbsthilfekontaktstellen?

Die Ergebnisse zu diesen und weiteren Fragen bereitet KOSKON NRW in ihrer Broschüre „Bestandsanalyse 2024“ auf. Die Broschüre kann als Print-Ausgabe bestellt werden und steht zum Download unter www.koskon.de/materialien bereit.

Die „Bestandsanalyse 2024“ liefert interessante Befunde: Zwar sind somatische Erkrankungen und Behinderungen weiterhin zentrales Selbsthilfethema für rund die Hälfte der bestehenden Selbsthilfegruppen in NRW. Jedoch sind psychische Themen bei Anfragen und Gründungen von Selbsthilfegruppen sowie bei bestehenden „jungen“ und interkulturellen Gruppen heute am stärksten vertreten. Vermehrt suchen Menschen auch zum Thema Einsamkeit Unterstützung.

Diese und weitere Entwicklungen machen die professionelle Selbsthilfeunterstützung durch Selbsthilfekontaktstellen heute zu einem ebenso gesellschaftsrelevanten wie anspruchsvollen Arbeitsfeld.

Alle Ergebnisse im Überblick im vollständigen Artikel

Quelle: KOSKON NRW, Information vom 27.11.2024

Gelungene Festveranstaltung mit Jubiläumsvideo

15 Jahre Netwzerk SPiG

v. li. Ines Krahn, Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen (Netzwerk SPiG), Iris Busse, Paritätisches Selbsthilfe-Büro Herford PariSozial Minden-Lübbecke/Herford, Sabine Dittmar, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit und Carmen Schmies, Klinik Bad Oexen Brinkmeier GmbH & Co. KG, Foto: Maren Schulz

Das Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen feiert sein 15-jähriges Bestehen. Seit 2009 engagiert sich das Netzwerk dafür, Selbsthilfegruppen als Kooperationspartner in Gesundheitseinrichtungen zu integrieren. Dadurch wird Patient*innen eine aktivere Beteiligung im Gesundheitswesen ermöglicht.

Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums fand am 25. November 2024 in Berlin eine Festveranstaltung statt, auf der das Netzwerk auf die Erfolge der letzten 15 Jahre zurückblickte und langjährig ausgezeichnete Gesundheitseinrichtungen und deren Kooperationspartner würdigte. Dazu waren Frau Sabine Dittmar, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit und ein Vertreter aus dem Büro von Herrn Stefan Schwartze, Patientenbeauftragter der Bundesregierung, anwesend.

„Die letzten 15 Jahre haben gezeigt, dass Selbsthilfegruppen eine wertvolle Ressource im Gesundheitssystem sind. Durch die psychosoziale Begleitung und den interdisziplinären Erfahrungsaustausch mit Selbsthilfegruppen werden die Patient*innen nachhaltig unterstützt“, so Ines Krahn, Koordinatorin des Netzwerks Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen. „Mit der erfolgreichen Auszeichnung als selbsthilfefreundliche Gesundheitseinrichtung von über 100 Einrichtungen konnten wir die Qualität der Patientenorientierung verbessern sowie ein breiteres Bewusstsein in Gesundheitseinrichtungen für die Bedeutung der Selbsthilfe schaffen.“

Zum Jubiläumsvideo auf youtube [3:09 Minuten]

Informationen zum Netzwerk Sebsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen:

www.selbsthilfefreundlichkeit.de

Quellen:

- Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen, Pressemitteilung vom 25.11.2024

- Der Paritätische Gesamtverband, Fachinfo 26.11.2024

Förderung vom BMUV bis 15. Dezember 2024 beantragen

Noch bis zum 15. Dezember 2024 können soziale Einrichtungen und deren Träger*innen finanzielle Unterstützung für Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen der Klimaerhitzung beantragen. Die Förderrichtlinie „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ (AnpaSo) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) richtet sich bundesweit an Kommunen, gemeinnützige Vereinigungen sowie Organisationen und Unternehmen im Gesundheits-, Pflege- und Sozialsektor.

Das Bundesumweltministerium fördert ganzheitliche Klimaanpassungskonzepte sowie die Umsetzung von konzeptbasierten und vorbildhaften investiven Maßnahmen. So werden soziale Einrichtungen dabei unterstützt, sich gegen die Folgen der Klimaerhitzung zu wappnen.

Unterstützung für Gründächer, Entsiegelungen und Co.

Als übergreifender Ansatz werden dabei vor allem solche Maßnahmen zur Klimaanpassung gezielt gefördert, die auch dem Klimaschutz, der Biodiversität, dem Speichern von Regenwasser, der Verbesserung der Luftqualität oder dem Lärmschutz dienen. Derartige sogenannte naturbasierte Maßnahmen, wie etwa Gründächer, Bepflanzungen, Entsiegelungen oder die Anlage von Wasserflächen tragen sowohl zur Vorsorge und Anpassung an die Folgen der Klimaerhitzung als auch zum natürlichen Klimaschutz bei. Durch ihren Modellcharakter und die Nutzung bestehender Netzwerke sollen die geförderten Vorhaben zur Nachahmung anregen.

Förderantrag bei ZUG stellen

Öffentliche und gemeinnützige private Träger*innen sozialer Einrichtungen können bis zum 15. Dezember 2024 einen Förderantrag bei der zuständigen Projektträgerin Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH stellen. Der Förderaufruf sowie weitere Informationen und Unterlagen zur Förderung, zur Antragstellung und zum Beratungsangebot werden auf der Webseite der ZUG veröffentlicht.

Förderaufruf und weitere Informationen

Quelle und Text: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) | www.bmuv.de (Pressemitteilung)

„Gesundheitsatlas Deutschland“ des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) veröffentlicht

Rund 9,49 Millionen Menschen in Deutschland waren laut dem aktuellen „Gesundheitsatlas Deutschland“ des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) 2022 von Depressionen betroffen. Die Prävalenz der diagnostizierten Erkrankungen ist in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich gestiegen und hat zuletzt mit 12,5 Prozent einen neuen Höchststand erreicht.

In den Pandemiejahren ist ein Anstieg insbesondere bei jüngeren Menschen zwischen zehn und 24 Jahren sowie bei den Älteren über 65 Jahre zu erkennen. Der aktuelle Gesundheitsatlas analysiert unter anderem die regionale Verteilung der Erkrankung. Danach gibt es im Saarland mit 14,2 Prozent die meisten Betroffenen mit Depressions-Diagnose, während es in Sachsen nur 11,1 Prozent der Bevölkerung waren.

Der knapp 150-seitige „Gesundheitsatlas Deutschland“ zum Thema Depression ist im Vorfeld des „Welttages der seelischen Gesundheit“ am 10. Oktober veröffentlicht worden und er kann kostenlosen auf der Gesundheitsatlas-Website des WIdO heruntergeladen werden.

Weitere Informationen unter www.aok.de

Stigmata abbauen und Wissenslücken schließen

Depressionen sind eine der häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland und führen zu einer starken Einschränkung der Lebensqualität. „Oft sind Patient*innen nicht mehr in der Lage, ihren alltäglichen Aktivitäten nachzugehen“, erläutert WIdO-Geschäftsführer Helmut Schröder. „Obwohl das Krankheitsbild immer mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rückt, bleibt das Bild über die Betroffenen oft von Vorurteilen und Stigmata geprägt. Das kann Patient*innen stark belasten.“

Der Gesundheitsatlas Deutschland soll dazu beitragen, Wissenslücken beim Thema Depressionen zu schließen, ein Bewusstsein für die große Bedeutung dieser Erkrankung zu schaffen und Berührungsängste abzubauen.

Quelle und Text: AOK-Bundesverband | www.aok.de

Recherche offenbart Lobbyeinfluss auf Gesetzgebungsverfahren

Im Gegensatz zu den nun eher mageren Erfolgsaussichten manches noch zur Abstimmung stehenden Gesetzesvorhaben der jüngst zerbrochenen Ampelregierung, hat es das sogenannte Medizinforschungsgesetz kurz vorher noch durch die Verfahren geschafft und ist am 30. Oktober 2024 in Kraft getreten.

Das Gesetz soll Genehmigungsverfahren für klinische Prüfungen sowie Zulassungsverfahren von Arzneimitteln, Medizinprodukten und forschungsbedingten Strahlenanwendungen beschleunigen und entbürokratisieren, bei gleichzeitiger Wahrung der hohen Standards für die Sicherheit von Patientinnen und Patienten, so der Wortlaut der Bundesregierung (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/detail/medizinforschungsgesetz.html).

Die Entwicklung und Produktion von Arzneimitteln soll in Deutschland attraktiver, Innovation und Forschung sollen durch die Regelungen angeregt werden.

Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass Erstattungspreise der Krankenkassen an die Hersteller neuer Medikamente auf Wunsch der Pharmaunternehmen künftig nicht mehr offengelegt werden müssen. Auch sollen bei den Preisverhandlungen keine Vergleichsdaten mehr über die verhandelten Medikamentenpreise in anderen europäischen Ländern vorgelegt werden müssen.

Dies wurde von lobbykritischen Organisationen wie Transparency International Deuschland e.V. und MEZIS e.V. (MEZIS – Initiative „Mein Essen zahl ich selbst“ e.V.) bereits mehrfach kritisiert.